今回は「Medtech Academy Pitch Day 2022」と称してピッチイベントとパネルディスカッションを行い、ピッチイベントでは7名の方にお話をお伺いいたしました。

産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター 主任研究員 竹井 裕介先生

フレイル早期発見のためのパッチ型筋質センサについてご発表いただきました。フレイルとは、加齢に伴って筋肉が徐々に減っていく状態を指します。対抗するためには運動が最も重要で、自身の筋量を正確に知ることも大切です。そこで竹井先生は、パッチ型の筋量センサの開発に尽力されています。電気刺激と音の相関関係から筋肉量を測定する装置で、すでにプロトタイプを開発し、特許も取得。現在は被験者実験をしています。今後は、2024年にヘルスケア用のセンサ、2027年に医療用の筋量センサを上市する予定です。

東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 江島 広貴先生

水生生物の接着メカニズムにヒントを得た、生体組織接着剤の研究開発についてご発表いただきました。世界では2億3,000万件の外科手術が行われていますが、技術が進んだ現在でも合併症が発生しています。その中には、体内の液体が漏れることで発生するものもあります。江島先生は、こうした事象を防止するための接着剤開発をしています。ホヤの接着メカニズムを応用した、生体組織接合に使える高強度の手術用接着剤です。外科手術の基本である切る・縫う・結ぶに「貼る」を追加し、合併症が起きない手術の実現を目指しています。

東京大学 横山 和明先生

急性骨髄性白血病における、液体生検を用いた個別化再発予測システム研究についてご発表いただきました。現在の白血病治療では7割が寛解するものの、そのうちの7割が再発しています。主な理由としては、目に見えない病変を残してしまうためです。治療の段階で発見できれば、再発を防げます。そこで横山先生は、新規の再発モニタリング検査システムを開発。ゲノム解析を行い、個人に合わせた検査薬を作ることで、患者さんへの負担が少ない正確な検査ができるというものです。今後は臨床試験や審査を行い、2026年10月からの保険収載を目指しています。

産業技術総合研究所 疋島 啓吾先生

脳発達障害早期診断に向けた超音波を用いた診断システムについて、ご発表いただきました。自閉症の子どもたちは周囲の理解不足によるストレスを抱えており、保護者への負担も大きいものです。一方で、早期に療育介入を行えば、長期的に症状を抑え、社会的自立を促すこともできます。早期療育介入のためには早期発見が必要です。疋島先生は、ヘルメット型の脳機能検査キットを開発し、早期発見に役立てようと考えていらっしゃいます。このキットは、拘束せずに済むため子どもへの負担が少なく、安全に脳ネットワークを検査可能です。すでに超音波によるネットワーク計測に成功しており、今後はメーカーとの共同開発を行って製品化し、普及に努めていきます。

京都大学 循環器内科 助教 渡邉 真先生

心筋細胞に注入するカテーテルの研究開発について、ご発表いただきました。カテーテル治療は、虚血状態で死んでいく細胞を減らす治療です。しかし、心不全を繰り返してしまうと、心筋細胞が減ってしまうという問題点もあります。心筋細胞を増やす治療もありますが、心臓移植など最終段階にならないと実施されないものばかりです。渡邉先生が取り組んでいるのは、早い段階で心筋細胞を増やすための研究。京都大学ならではの技術を融合し、すでにプロトタイプでのベンチテストに成功しました。今後は、豚での生体実験を行っていきます。

九州大学大学院歯科学研究院 生体材料学分野 林 幸壱朗先生

術後感染を防ぐ、骨補填材についてご発表いただきました。細心の注意を払って行った手術でも、抗菌薬が効かない細菌が付着し感染することがあります。最悪の場合、足などを切断するケースもあるのです。特に、皮膚が破れて骨などが突き出てしまった場合には、感染リスクが高くなります。こうした問題を解決するために、林先生は人の骨と同じ組成の人工骨研究をしています。連通性がよく、早期の再生ができ、血流による菌付着を防ぐ上に抗菌作用を持つ人工骨です。すでにいくつかの特許を得ており、2028年までに薬事承認取得、2037年までに保険収載を完了する予定です。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 電気化学ナノバイオテクノロジーグループ グループリーダー 岡本 章玄先生

抗生物質から逃れた菌が変質し、いかなる薬も効かない「スーパー耐性菌」が発生することがあります。すでにアメリカでは毎年3万5千人が亡くなっており、WHOも2050年までに世界の死因第1位になると予測しています。特に、医療機関は薬剤を使うことが多いため、リスクが高いのです。そこで岡本先生は、電気によって菌を窒息させる研究をしています。医療機関では金属製の器機が多く使われているため、多くの医療機器への応用が可能な技術です。すでに、消毒液を使わない殺菌の実験に成功。今後は、メーカーや大学との共同研究を行い、事業化や上市を目指しています。

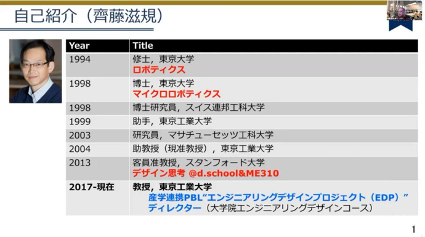

続くパネルディスカッションでは、バイオデザインの「デザイン思考は医療機器開発に必要か?」について、マッキンゼー・アンド・カンパニーの反田様、東京工業大学の齊藤様、Syrinxの竹内様がご登壇されました。

最初に自己紹介を兼ねて、今取り組まれているテーマについて、教えていただきました。

反田様は、ヘルスケア分野で民間機関、公的機関の両方をサポートする業務をしています。特に公的機関については、医療の国際展開というテーマについて取り組み、開発途上国や新興国などにおいての公衆衛生問題解決に貢献するために、デザインアプローチを用いた医療機器開発手法を推進しています。既に多くの企業への支援実績があり、東京大学へも多大なるサポートをいただいています。

斉藤様は、2013年にスタンフォード大学でデザイン思考を学ばれました。帰国後は東京工業大学で「産学連携PBL”エンジニアリングデザインプロジェクト”(EDP)のディレクターをつとめています。具体的には、パートナー企業を募集し、企業のメンター、東工大生、そのほかの大学生でチームを組みます。そして、共感、問題定義、発送、プロトタイプ、テストというサイクルを回していきます。

竹内様は、失われた声を取り戻す「Syrinx」というデバイスの開発をされています。がんの手術などで声帯をとった場合、声が出なくなってしまいます。Syrinxは、ハンズフリーでより自然な声に近い音が出せる装置です。開発においては、咽頭摘出者の支援団体「銀鈴会」などへ訪問し、患者さんと実際に関わりながらテストをしています。当事者の生の声を聴くことで、利用者に寄り添った機器の開発をしています。

パネルディスカッションでは、反田様に「デザインアプローチを使った医療機器開発においての注意点」についてお伺いしました。

国内向けか海外向けか、また企業規模によっても支援や対応方法は異なります。例えば、国内向け機器開発では、現場のニーズを把握しているという思い込みや、経験によるメンタルブロックがあるために、新しいアイデアが創出しにくいという課題があります。一方で、海外向けの機器開発の場合は、デザインアプローチを用いて何を創出できるかが予測しにくく、感触が掴みづらいため、どうしても踏み出しにくくなってしまいます。

また企業の規模が大きくなると、既にプロセスが完成していることが多いため、開発が進んだところからの軌道修正となると、更に考え方は難しくなります。

こうした課題を解決するためには、現場の生の声を聞き、深く理解し納得する必要があります。現場観察で得たデータをしっかりと活かすことで、研究チームを変革できるのです。

続いて、「EDPプロジェクトと企業のシーズ」について齊藤様にお伺いしました。最初に企業側からテーマについてご相談いただく際は、「シーズについては一旦忘れてください」と伝えています。企業は自社技術の活用を希望するものの、まずは現場を知ることが大切。現場での課題に目を向けてテーマを決定し、課題を発掘してから自社技術をどう活用するかというプロセスを重要視しています。

竹内様には、「実際に患者さんと接する上でのポイント」をお伺いしました。実際に会って生の声を聞かないと本当のニーズは見えてこないため、まずは飛び込んでみることが重要です。製品を患者さんに届けたいという思いが伝わると、反応も変わります。しっかりとしたモチベーションを持って接する大切さを改めて教えていただきました。

他にも、医療機器開発でのデザインアプローチ活用や有効性、メリットについてお話いただきました。ご登壇いただいた先生方、本当にありがとうございました。